明治大学付属明治中学校算数過去問研究

明治大学付属明治中学校算数出題方針は

算数では受験生の計算力だけでなく、思考力を見る作問を行っています。1は解答のみを記入する1行問題で、例年5つの小問が出題されています。1つの小問の配点(7~8点)が高いので、慎重に解いてください。2から5までの問題は必ず、「式や考え方」を書いてください。これは受験生の考え方を見るためです。答えが不正解でも途中式が正しければ、部分点が出ることもあります。「式や考え方」では、線分図や面積図、場合によっては方程式を使ってもかまいません。それぞれの問題はレベルに差がありますので、難度が高い問題に時間をかけ過ぎず、解ける問題をケアレスミスなく解けるよう、時間配分に十分注意してください。また、計算ミスで合否を分けることも多々ありますので、検算する時間を残しておくことを推奨します。また、本校では入学後に計算検定を実施するなど計算力を重視しています。たかが計算と思わず日頃から練習するように心がけてください。

算数入試問題は例年通りの出題構成で1.計算1問を含む小問集合5問 2,過不足算 3.食塩水の濃度 4,流水算 5.ニュートン算 の大問5題構成、 小問5問以外は途中式を必要とする解答形式でした。平面図形の出題は小問集合で1問で、立体図形はありませんでした。受験者平均点は41.38点,合格者平均点58.13点,合格者最高点80点,合格者最低点20点でした。

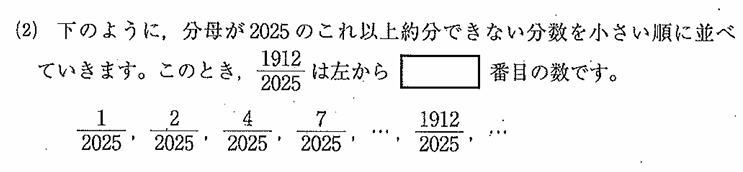

今回は 1.小問集合から(2)数の性質を解説します。